“कला का असली मकसद मनोरंजन नहीं, असहज करना है — ताकि समाज अपनी असलियत देख सके।”

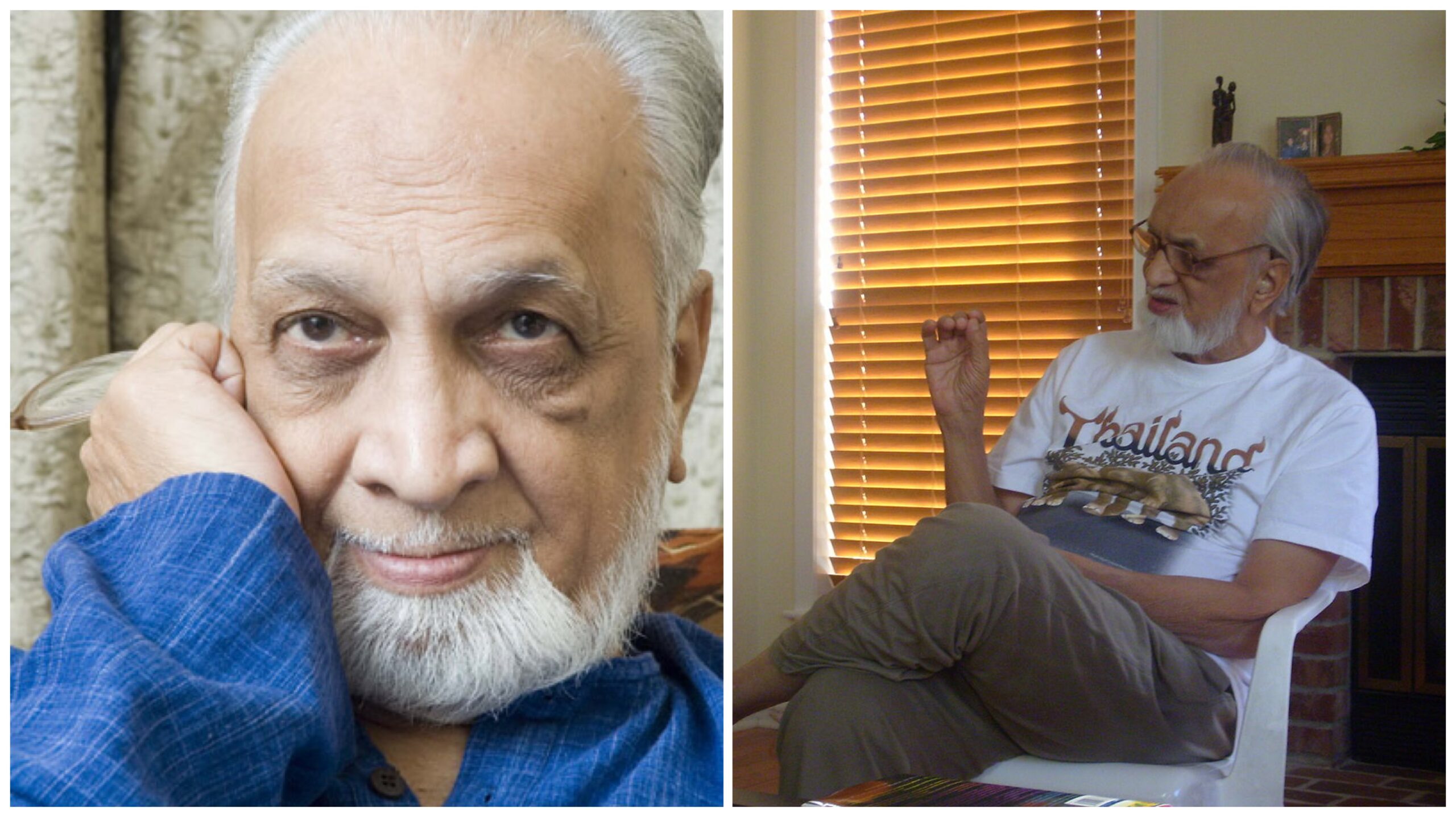

यह वाक्य विजय तेंडुलकर के जीवन और लेखन का सार है — एक ऐसा लेखक जिसने अपने नाटकों से मराठी रंगमंच ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा को भी झकझोर दिया।

⸻

बाल्यकाल से लेखन की ओर

6 जनवरी 1928 को मुंबई के गिरगांव में जन्मे विजय धोंडोपंत तेंडुलकर का बचपन एक साधारण गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिवार में बीता। उनके पिता एक छोटा प्रकाशन समूह चलाते थे। घर के साहित्यिक माहौल ने बालक विजय को शब्दों से प्रेम सिखाया।

सिर्फ ६ वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी और ग्यारह साल की उम्र में नाटक लिखा, निर्देशित किया और उसमें अभिनय भी किया।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी — यह बगावती स्वभाव आगे चलकर उनके नाटकों का भी केंद्र बना।

⸻

पत्रकारिता से रंगमंच तक

विजय तेंडुलकर ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की। समाज, राजनीति और संस्कृति पर लिखते हुए उन्होंने महसूस किया कि शब्द केवल ख़बर नहीं, संघर्ष का औज़ार भी बन सकते हैं।

उनका पहला नाटक “गृहस्थ” लोगों को प्रभावित नहीं कर सका, और उन्होंने प्रण लिया कि वे फिर नहीं लिखेंगे।

लेकिन 1956 में उन्होंने लिखा “श्रीमंत” — जिसमें एक अविवाहित लड़की के गर्भवती होने और पिता द्वारा उसकी “इज़्ज़त” बचाने के लिए पति ख़रीदने की कोशिश की कहानी थी। यह नाटक समाज की रुढ़िवादी मानसिकता पर तीखा प्रहार था, और यहीं से तेंडुलकर मराठी रंगमंच के केंद्र में आ गए।

⸻

‘गिधाडे’, ‘शांतता! कोर्ट चालू आहे’ और एक नई भाषा का जन्म

1961 में लिखा गया नाटक “गिधाडे” (गिद्ध) उनके लिए निर्णायक साबित हुआ। यह एक ऐसे परिवार की कहानी थी जिसमें रिश्ते और नैतिकता सड़ चुकी थी।

इसके बाद 1967 में उन्होंने लिखा “शांतता! कोर्ट चालू आहे” — एक ऐसा नाटक जिसने भारतीय थिएटर को झकझोर दिया।

न्याय, नैतिकता और स्त्री की सामाजिक स्थिति पर आधारित यह नाटक आज भी आधुनिक रंगमंच का क्लासिक है।

बाद में सत्यदेव दुबे ने इसे फिल्म के रूप में “खामोश! अदालत जारी है” नाम से प्रस्तुत किया।

⸻

‘सखाराम बाइंडर’ और ‘घाशीराम कोतवाल’ : विद्रोह की नई परिभाषा

1972 में आया “सखाराम बाइंडर” — यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो समाज की नैतिकता को ठुकरा कर “स्वतंत्रता” के नाम पर महिलाओं का शोषण करता है।

नाटक ने समाज को आईना दिखाया, और इसके “साहसिक” विषय पर भारी विवाद भी हुआ।

उसी वर्ष उन्होंने लिखा “घाशीराम कोतवाल”, जो राजनीतिक हिंसा पर आधारित एक संगीतात्मक व्यंग्य-नाटक था। यह नाटक मराठी लोककला ‘तमाशा’ और आधुनिक नाट्यशैली का अद्भुत मिश्रण था।

इस नाटक ने मराठी रंगमंच को विश्व-स्तर पर पहचान दिलाई — आज तक इसके 6,000 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं।

⸻

सिनेमा से संवाद

विजय तेंडुलकर ने सिर्फ मंच तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने भारतीय समानांतर सिनेमा को भी नई दिशा दी।

उनके द्वारा लिखे गए ‘निशांत’ (1974), ‘आक्रोश’ (1980), ‘अर्धसत्य’ (1983) जैसे फिल्मी पटकथाएँ भारतीय सिनेमा में यथार्थ और प्रतिरोध की प्रतीक बन गईं।

‘मंथन’ (1977) के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जबकि ‘आक्रोश’ और ‘अर्धसत्य’ के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार।

⸻

लेखन का विस्तार और प्रयोगशीलता

तेंडुलकर ने अपने जीवन में 27 पूर्ण नाटक, 25 एकांकी, 16 बाल नाटक, दो उपन्यास (‘कादंबरी: एक’ और ‘कादंबरी: दोन’) और कई निबंध-संग्रह लिखे।

उनके नाटक ‘कमला’ (पत्रकारिता और स्त्री शोषण पर), ‘मित्राची गोष्ट’ (समलैंगिकता पर आधारित) और ‘कन्यादान’ (जाति और वैवाहिक संघर्ष) समाज के कई अनछुए मुद्दों को सामने लाए।

⸻

सम्मान और पुरस्कार

विजय तेंडुलकर को साहित्य और रंगकर्म में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले —

• पद्म भूषण (1984)

• संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1970)

• संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (1998)

• सरस्वती सम्मान (1993)

• महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार (1999)

⸻

निजी जीवन और अंतिम वर्षों की वेदना

तेंडुलकर का जीवन जितना विचारोत्तेजक था, उतना ही संघर्षपूर्ण भी।

उनकी पत्नी निर्मला और पुत्र राजा का निधन 2001 में हुआ, और अगले वर्ष उनकी बेटी प्रिया तेंडुलकर, जो टीवी धारावाहिक ‘राजनी’ से प्रसिद्ध हुईं, का भी देहांत हो गया।

विजय तेंडुलकर ने 19 मई 2008 को पुणे में अंतिम सांस ली। वे मायस्थेनिया ग्रेविस नामक एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे थे।

⸻

एक लेखक जो सत्ता से नहीं डरा

2002 के गुजरात दंगों के बाद जब उनसे नरेंद्र मोदी पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा —

“अगर मेरे पास पिस्तौल होती, तो मैं उन्हें गोली मार देता।”

उनके इस कथन पर खूब विवाद हुआ। बाद में उन्होंने कहा,

“वह सिर्फ क्षणिक क्रोध था। क्रोध कभी समाधान नहीं होता — लेकिन मैं अपने समाज की चुप्पी से व्यथित था।”

यह कथन बताता है कि तेंडुलकर सिर्फ नाटककार नहीं, समाज के अंतःकरण की आवाज़ थे।

⸻

पाँच दशकों के अपने लेखन में विजय तेंडुलकर ने मराठी रंगमंच को आधुनिक चेतना दी।

उन्होंने यह दिखाया कि नाटक सिर्फ मंचीय मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक विमर्श और प्रतिरोध का माध्यम है।

उनके नाटक आज भी पढ़े, सिखाए और खेले जाते हैं — क्योंकि वे सिर्फ पात्रों की कहानियाँ नहीं, समाज की आत्मकथा हैं।

⸻

“मैं नाटक नहीं लिखता, समाज का रोजनामा लिखता हूँ।” — विजय तेंडुलकर